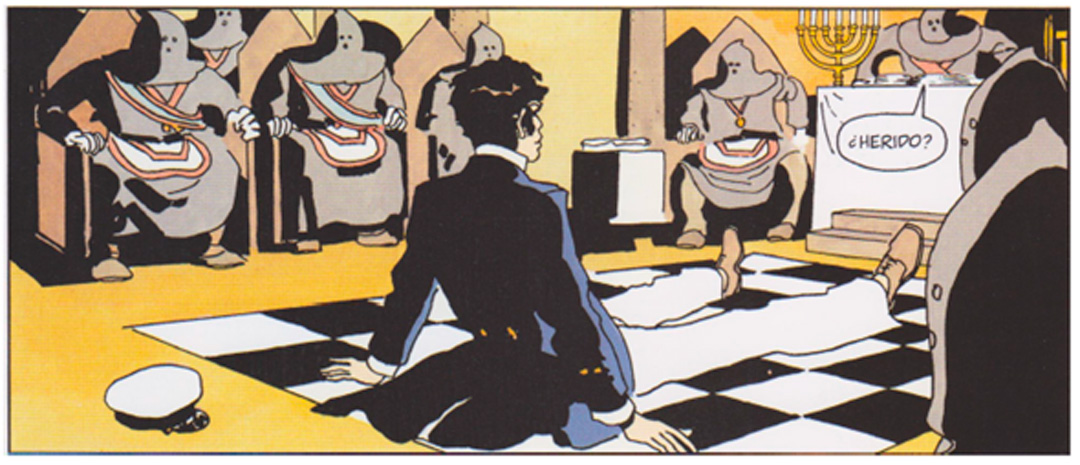

Simbolismo en el cómic: cuando la viñeta habla en clave «Una lectura de Corto Maltés y Venecia como pedagogía del misterio en la cultura de masas» Hay historias que no avanzan solo por lo que ocurre, sino por lo que se sugiere. En ellas, el argumento es la...

Por qué soy masón

Por qué soy masón

«Una reflexión personal quince años después»

Aportado por

Una reflexión personal quince años después

¿Tiene sentido hoy en día ser masón? ¿Qué lleva a una persona a permanecer durante años en una orden iniciática y discreta, mientras el mundo parece girar en otra dirección? Estas preguntas no son teóricas para mí. Hace ya casi quince años que comencé este camino y, mirando atrás, siento la necesidad de compartir por qué sigo aquí y qué ha supuesto para mí esta experiencia.

Han pasado casi quince años desde que, en el pequeño templo de la calle del Pez, fui iniciado como masón junto con mi querida hermana Pilar. Era mayo de 2005, y aquel momento marcó una línea en mi biografía. Atrás quedaban los sueños alimentados por lecturas de Kipling, por mis (al menos) treinta visionados de «El hombre que pudo reinar» de John Huston, por la memoria liberal y tolerante de mi abuelo y bisabuelo maternos, y por un deseo profundo de mejorar como ser humano. Todo eso me trajo hasta aquí. Pero lo que me mantiene no es el sueño: es la vivencia.

Quince años de cambios y permanencias

En este tiempo he cambiado de pareja, me he unido a la mujer de mi vida, me he casado por segunda vez. Mi hija, que estuvo lejos durante años, volvió a compartir su vida conmigo. He cursado un máster, dejado la abogacía y abrazado la gestión de personas y recursos. Me he sacado el carné de conducir (algo que nunca creí que haría), he seguido haciendo teatro y apoyando al Atleti. He ganado peso, he perdido pelo y me he dejado barba. He vivido momentos de plenitud y también de dificultad. Me he equivocado muchas veces y he acertado algunas otras.

Pero si hay algo que se ha mantenido constante durante todos estos años es mi condición de masón. No porque crea en esa fórmula tan repetida de que «una vez iniciado, siempre masón». De hecho, no la comparto. He conocido a quienes fueron iniciados pero nunca llegaron a ser verdaderamente hermanos, a pesar de los mandiles y medallas. Yo sigo siendo masón porque cada una de mis decisiones, dentro y fuera del templo, han estado guiadas por los principios que la masonería me ha enseñado.

”Lo valioso del Rito Francés masónico no es solo su forma, sino la experiencia que propone: un camino abierto, racional y profundamente humano.”

Masonería vivida, no proclamada

Intento ser más justo, más humano, más comprensivo. A veces lo consigo; otras no. Pero siempre lo intento. He aprendido a ser respetuoso con quien piensa distinto, a escuchar antes de juzgar, a reconocer que no todo se reduce a mi punto de vista. La masonería me ha hecho más tolerante, más abierto, más consciente.

He conocido personas que, fuera de la Orden, nunca habría encontrado: distintas en lo social, lo profesional, lo religioso o lo político. Gracias a sus planchas, a sus aportaciones, a sus palabras, he entrado en territorios del pensamiento y la sensibilidad que me eran ajenos. Es verdad lo que se dice: sin la masonería, muchos hermanos jamás se habrían encontrado. ¡Cuántas veces he pensado en las palabras del pastor Anderson!

Un hogar simbólico y libre

La vida en Logia ha sido para mí una experiencia profundamente gratificante. Los lunes, al llegar al templo, siento que entro en un espacio distinto, recogido, donde puedo ser yo mismo sin reservas. Escuchar una buena plancha, compartir el silencio ritual, formar parte de la Cadena de Unión: todo eso me emociona. En Hermes, en el Capítulo Sirio, me siento protegido, libre y a gusto. No en todas las logias me sucede lo mismo. Quizá por timidez, quizá por afinidad simbólica, pero aquí me siento en casa.

Por eso también me duele cuando veo disputas o abandonos. No los entiendo. La masonería es un proyecto común que nos trasciende. Cada uno aporta desde donde puede. Y eso, justamente, es lo que da sentido a nuestra Obediencia.

Un compromiso que no busca el centro

Nunca he querido que la masonería ocupara todo mi mundo. No creo que sea bueno encerrarse en la Orden como si fuera un refugio exclusivo. La masonería no está hecha para eso. Si no salimos fuera a vivir lo aprendido, ¿de qué sirve todo esto? Por eso siempre he procurado tener una vida rica, activa, abierta: teatro, lectura, trabajo, familia, amistades. Es sano. Es necesario. La masonería no es un fin, es un medio para ser mejores, allá fuera.

Y, sin embargo, sin que ocupe todo, la masonería está presente en todo. Porque me ha dado herramientas para conocerme mejor. Para ver mis defectos. Para saber que sigo siendo egocéntrico, algo prepotente, distante, fallón a veces. Lo sé. Lo trabajo. Cada tenida, cada ritual, cada debate, cada mirada de un hermano que me interpela o me abraza, me ayudan a seguir golpeando esa piedra rugosa que soy.

Una pertenencia silenciosa y agradecida

No soy un gran simbolista. No escribo planchas complejas ni domino el esoterismo. Y probablemente Hermes me haya dado más a mí que yo a ella. Pero me gusta escuchar, aprender, estar presente. Me siento agradecido. A veces, cuando me comparo con hermanos de gran inteligencia, sensibilidad o brillantez, me siento un poco vulgar. Pero también me siento orgulloso de que me permitan estar aquí. De formar parte. De compartir camino.

No hay una sola razón por la que soy masón. Hay muchas. Algunas emocionales, otras racionales, otras inexplicables. Pero si tuviera que resumirlo, diría esto: soy masón porque aquí he aprendido a conocerme mejor, a reconocer mis sombras, a compartir la búsqueda con otros, a sentirme parte de algo que me mejora.

Palabras al final del camino (que es solo un tramo más)

Quince años después sigo leyendo los versos de Kipling. No los repito como mantra, sino como recordatorio. Porque el viaje no ha terminado. Porque todavía hay trabajo por hacer. Porque la piedra sigue rugosa. Pero también porque he descubierto que hay belleza en el proceso, dignidad en el esfuerzo y fraternidad en el acompañamiento.

Por todo esto, soy masón.

Y por todo esto, seguiré siéndolo.

Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud

o caminar junto a reyes, y no distanciarte de los demás.

Si ni amigos ni enemigos pueden herirte.

Si todos cuentan contigo, pero ninguno demasiado.

Si puedes llenar el inexorable minuto,

con sesenta segundos que valieron la pena recorrer…Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella,

y lo que es más: serás un hombre, hijo mío.

Rudyard Kipling

Anotaciones

Este artículo es una síntesis de la plancha leida en tenida por el Hermano Pilar durante el curso 2019-2020.

Comentarios recientes