Valores de la masonería en la sociedad actual: construir sin perderse en uno mismo

Valores de la masonería en la sociedad actual: La vivencia en las logias sin perderse en uno mismo

«El Individualismo y la capacidad de la Masonería para superarlo, episodio 12»

Aportado por

La vivencia en las logias es protagonista de este episodio de Entre columnas, Silvia y Antonio se enfrentan a una de las tensiones más visibles —y más invisibles— de nuestro tiempo: el individualismo creciente frente a la necesidad de convivir, construir y cuidarnos colectivamente. ¿Qué pueden aportar los valores de la masonería en la sociedad actual, tan marcada por la hiperconexión digital y la desconexión emocional?

A partir de una conversación serena, los conductores del pódcast nos invitan a repensar cómo se vive el yo, en relación con el otro, qué espacio ocupan la fraternidad y la empatía en nuestras relaciones, y por qué las logias pueden ser un refugio simbólico —pero también real— frente a una cultura que muchas veces confunde libertad con indiferencia.

Entre el yo absoluto y el nosotros imposible

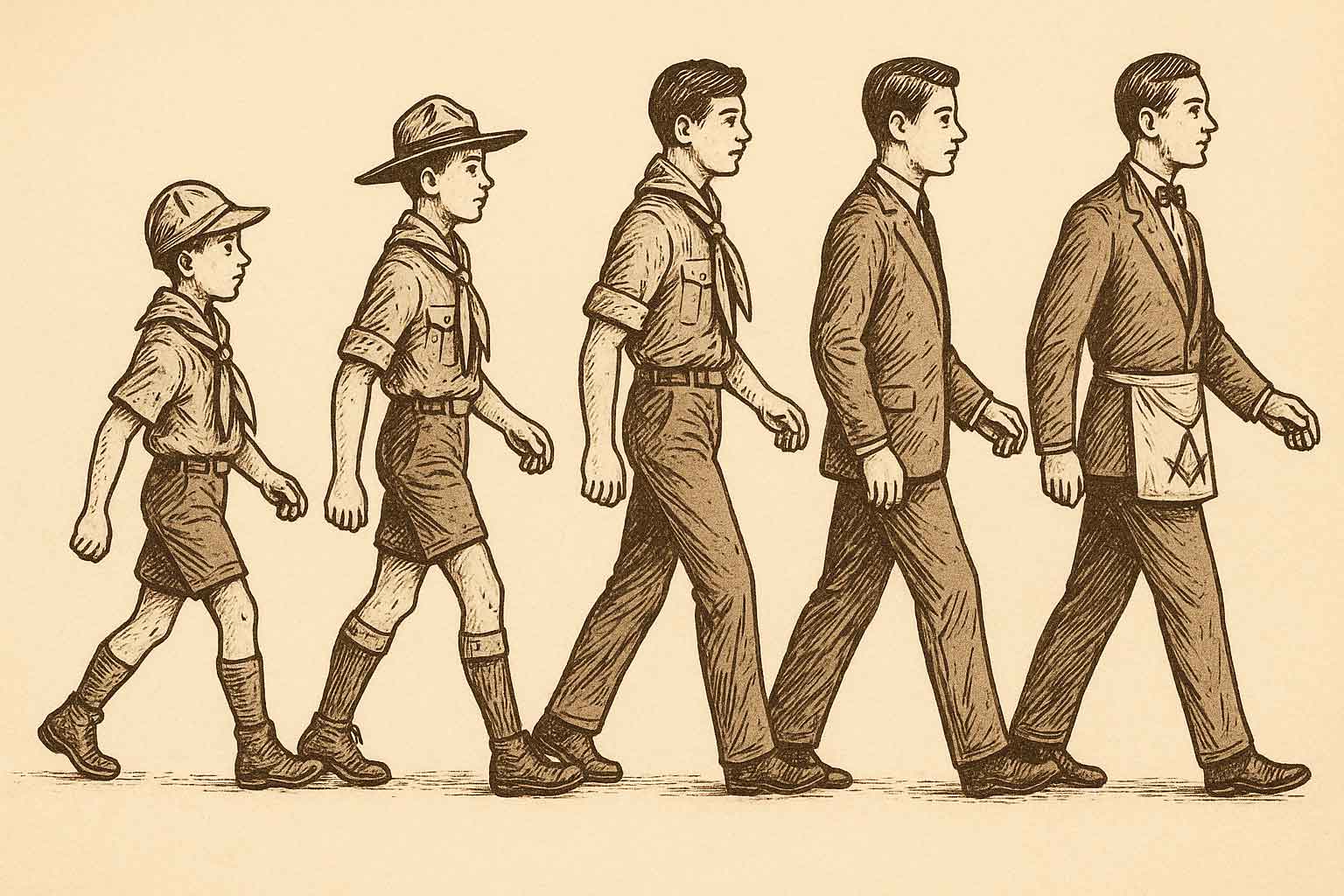

Silvia lanza una advertencia lúcida: vivimos tiempos en los que el “yo” se ha convertido en protagonista absoluto. “La autonomía es valiosa, pero cuando todo gira en torno a uno mismo, dejamos de ver a los demás”, afirma. En ese contexto, los valores de la masonería en la sociedad actual ofrecen un contrapunto: no niegan la individualidad, pero la encuadran en una lógica de vínculo.

Antonio refuerza la idea con un ejemplo cotidiano: “Podemos defender nuestras ideas con fuerza, pero si no sabemos escuchar, matizamos muy poco y construimos aún menos”. La masonería, explican, propone una ética de la escucha, del cuidado mutuo, del silencio que no juzga.

Convivir no es solo coexistir

Una de las ideas centrales del episodio es que convivir exige más que tolerancia: requiere compromiso, esfuerzo, incluso renuncias simbólicas. Silvia lo explica con claridad: “No se trata de diluirse en el grupo, sino de contribuir al grupo con lo que uno es”. En ese sentido, las logias masónicas son laboratorios de convivencia activa.

Antonio recuerda que, en logia, la palabra circula de forma ordenada, sin interrupciones, sin gritos. Hay un tiempo para hablar, pero también un tiempo para callar. “Ese ritmo pausado nos permite reflexionar antes de reaccionar. Es raro, pero es hermoso”, dice.

Esta forma de relacionarse encarna plenamente los valores de la masonería en la sociedad actual, donde la comunicación suele ser apresurada, fragmentada o polarizada.

No hay fraternidad sin esfuerzo

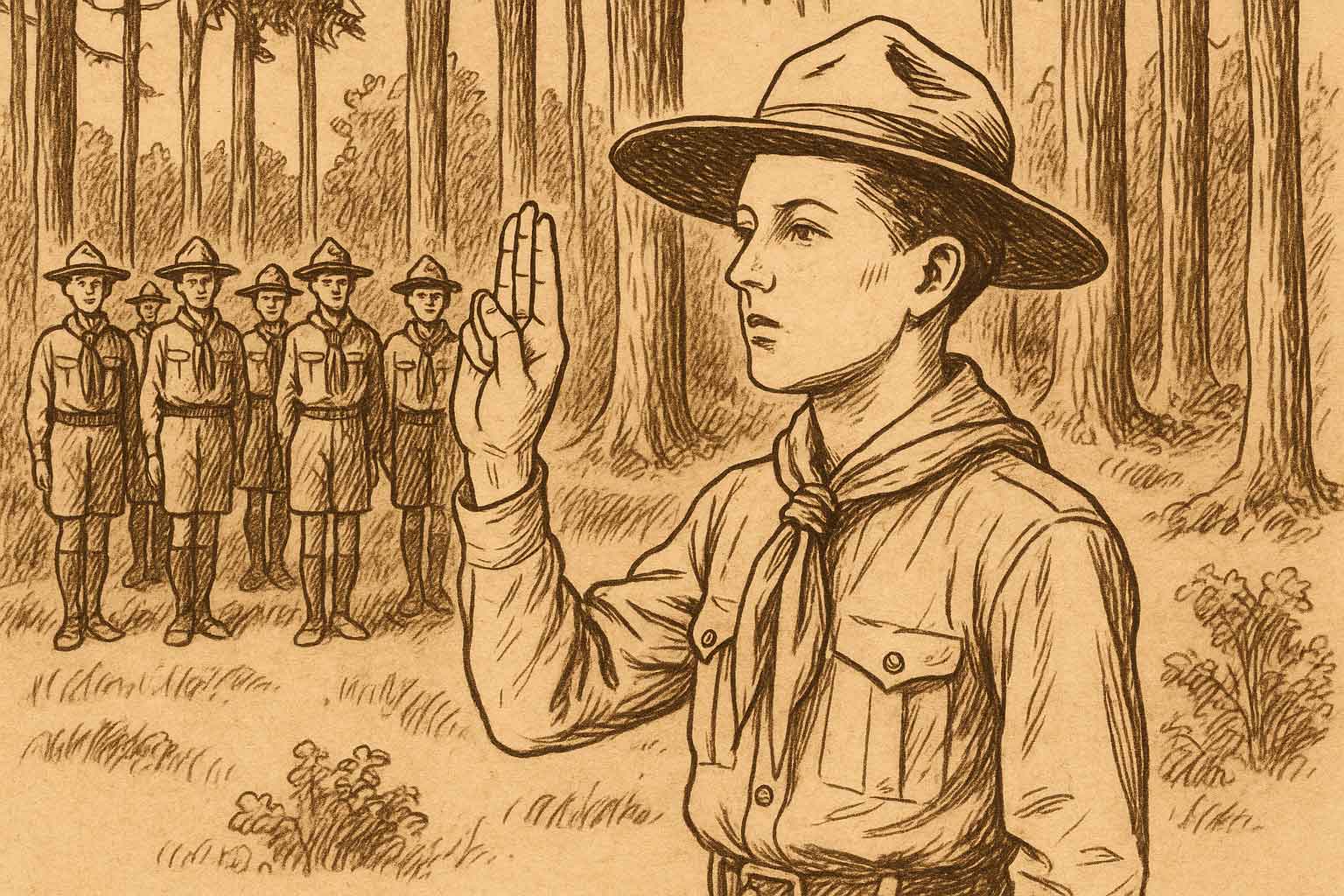

Silvia y Antonio coinciden en que la fraternidad —pilar central de la masonería— no es un estado natural, sino una práctica consciente. “No basta con llamarnos hermanos o hermanas. Hay que actuar como tales”, afirma Silvia. Eso implica estar atentos, sostener al otro cuando cae, ceder espacio cuando hace falta, cuidar el tono, asumir errores.

Antonio añade que el verdadero valor está en permanecer cuando hay diferencias. “Es fácil convivir con quien piensa como tú. Lo difícil, y lo masónico, es seguir construyendo con quien te interpela o te incomoda”.

Una ética del límite y del cuidado

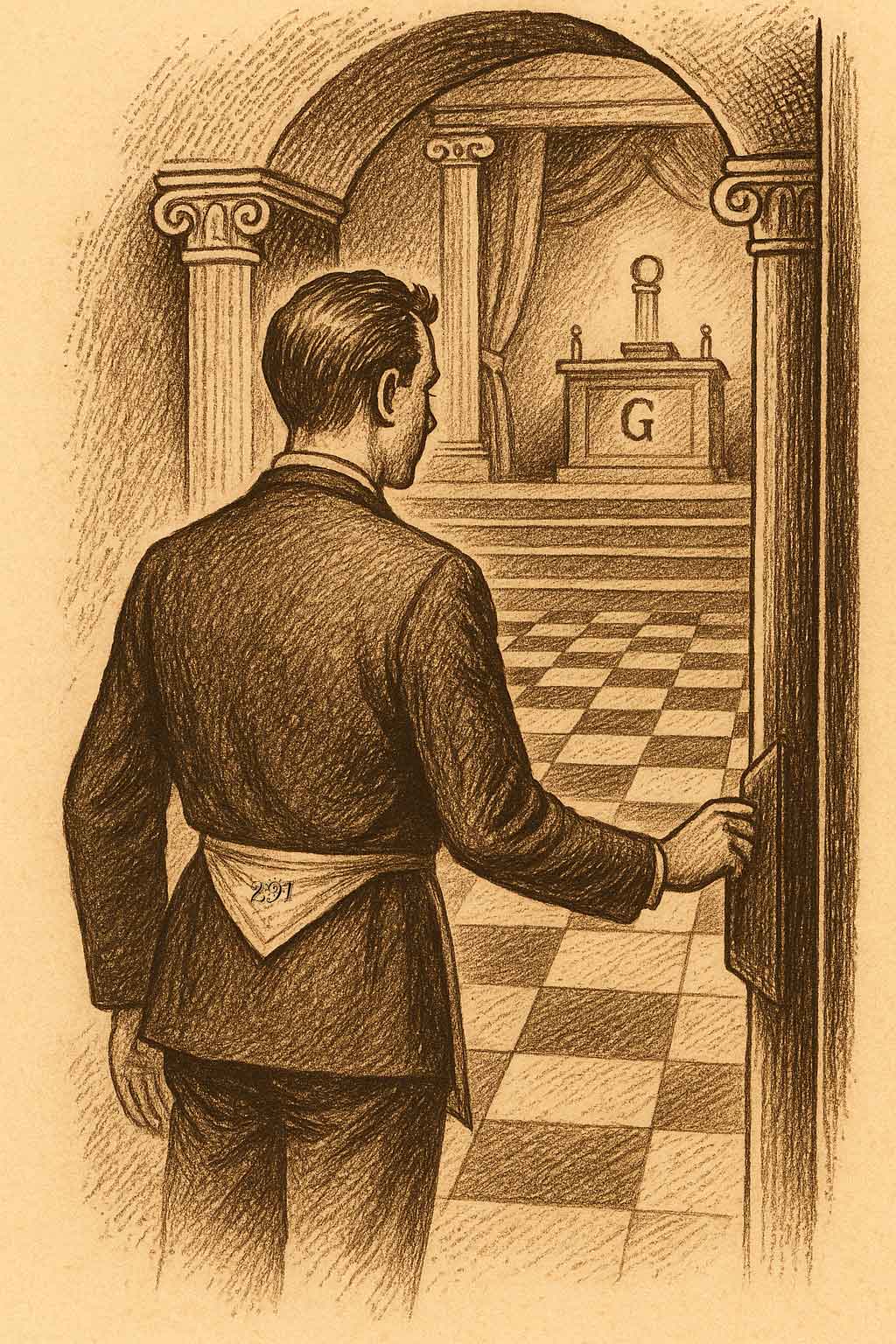

Frente a la exaltación del yo sin fronteras —tan promovida en las redes sociales y ciertos discursos contemporáneos—, la masonería introduce una idea sutil pero poderosa: el límite como forma de respeto. Silvia lo expresa así: “En logia no se puede decir cualquier cosa de cualquier manera. Y eso nos obliga a cuidar la palabra”.

Esa limitación, lejos de ser censura, permite una forma más elevada de expresión. Como dice Antonio: “Cuando hablamos con conciencia del otro, nuestras ideas toman otro peso”.

Estos son algunos de los valores de la masonería en la sociedad actual que pueden marcar una diferencia real en la forma en que nos vinculamos: respeto, escucha, cuidado, silencio, tiempo compartido.

Más allá del templo: una propuesta para el mundo

El episodio se cierra con una llamada a mirar más allá de la logia. Silvia recuerda que lo que se aprende dentro no está pensado para quedarse allí. “No construimos un templo para habitarlo, sino para salir de él transformados”, dice.

Antonio concluye que los valores de la masonería en la sociedad actual pueden ser una brújula para muchos que buscan una vida más consciente, más conectada y más plena. “No tenemos recetas mágicas. Pero sí espacios donde detenernos, escucharnos y crecer”.

Puedes escuchar el pódcast completo en IVOOX.

Lecturas recomendadas

Masonería mixta

La mixticidad como principio

Una diferencia visible entre la masonería liberal y gran parte de la tradición regular es cómo se organiza el acceso de las mujeres. En muchos cuerpos regulares la práctica sigue siendo masculina y se apela a la continuidad de las antiguas normas. En cambio, la masonería mixta liberal y adogmática entiende que la igualdad entre mujeres y hombres no es un añadido, sino una condición de coherencia con la fraternidad. Ahora bien, conviene matizar que en el mundo anglosajón existen también obediencias femeninas separadas con las que la Gran Logia Unida de Inglaterra mantiene relaciones cordiales, aunque sin intervisita ritual.

Antecedentes y excepciones tempranas

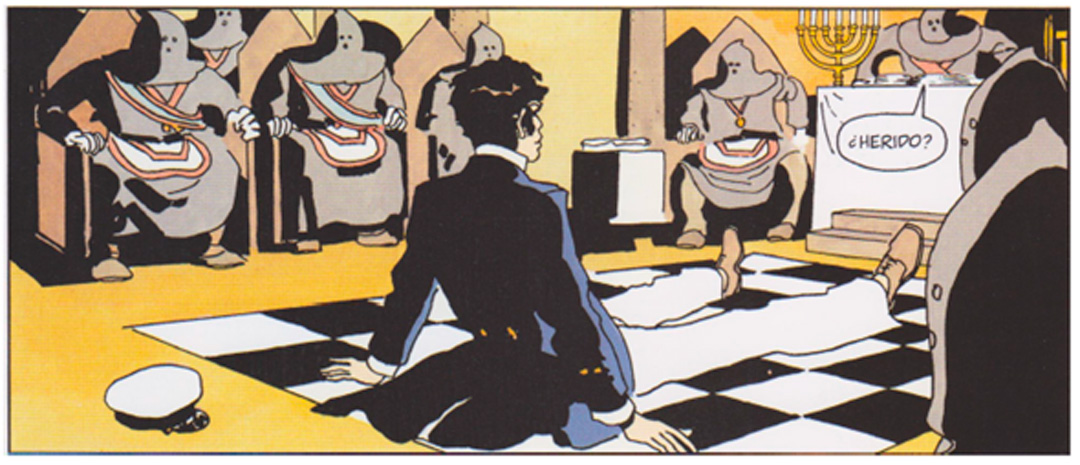

Aunque la masonería moderna se organiza en el siglo XVIII, su forma dominante se concibió durante mucho tiempo como una fraternidad de varones. Por eso, los casos de mujeres vinculadas a la masonería aparecen a menudo como excepciones y, en ocasiones, como relatos transmitidos por la tradición.

Un ejemplo conocido es Elizabeth Aldworth, llamada la Lady Freemason. La tradición irlandesa sitúa su iniciación a comienzos del siglo XVIII, ligada a una logia que trabajaba en Doneraile, aunque los detalles exactos varían según las fuentes y se presentan, en parte, como memoria histórica.

Las logias de adopción en Francia

En Francia, otra vía fue la llamada masonería de adopción. Se trataba de talleres vinculados a logias masculinas, bajo su tutela, que permitían la participación femenina con rituales propios. En 1774 el Gran Oriente de Francia reguló y reconoció este sistema, lo que favoreció su expansión, pero manteniendo una relación de dependencia respecto a los talleres de varones.

El hito de 1893: Le Droit Humain

El salto decisivo hacia la masonería mixta llega en 1893 con la fundación en París de Le Droit Humain, impulsada por Maria Deraismes y Georges Martin. A partir de ese momento, la mixticidad deja de ser una solución indirecta y pasa a ser un modelo pleno: mujeres y hombres inician y trabajan en igualdad, dentro de una estructura estable y con vocación internacional. Por eso, más que una anécdota histórica, 1893 marca un cambio de paradigma en la masonería mixta contemporánea.

Comentarios recientes