El pueblo marchó, el templo miró

«El 1º de mayo de 1890, masonería y movimiento obrero»

Aportado por Redacción

El alba del cuarto estado

No fue solo una fecha. Fue un temblor.

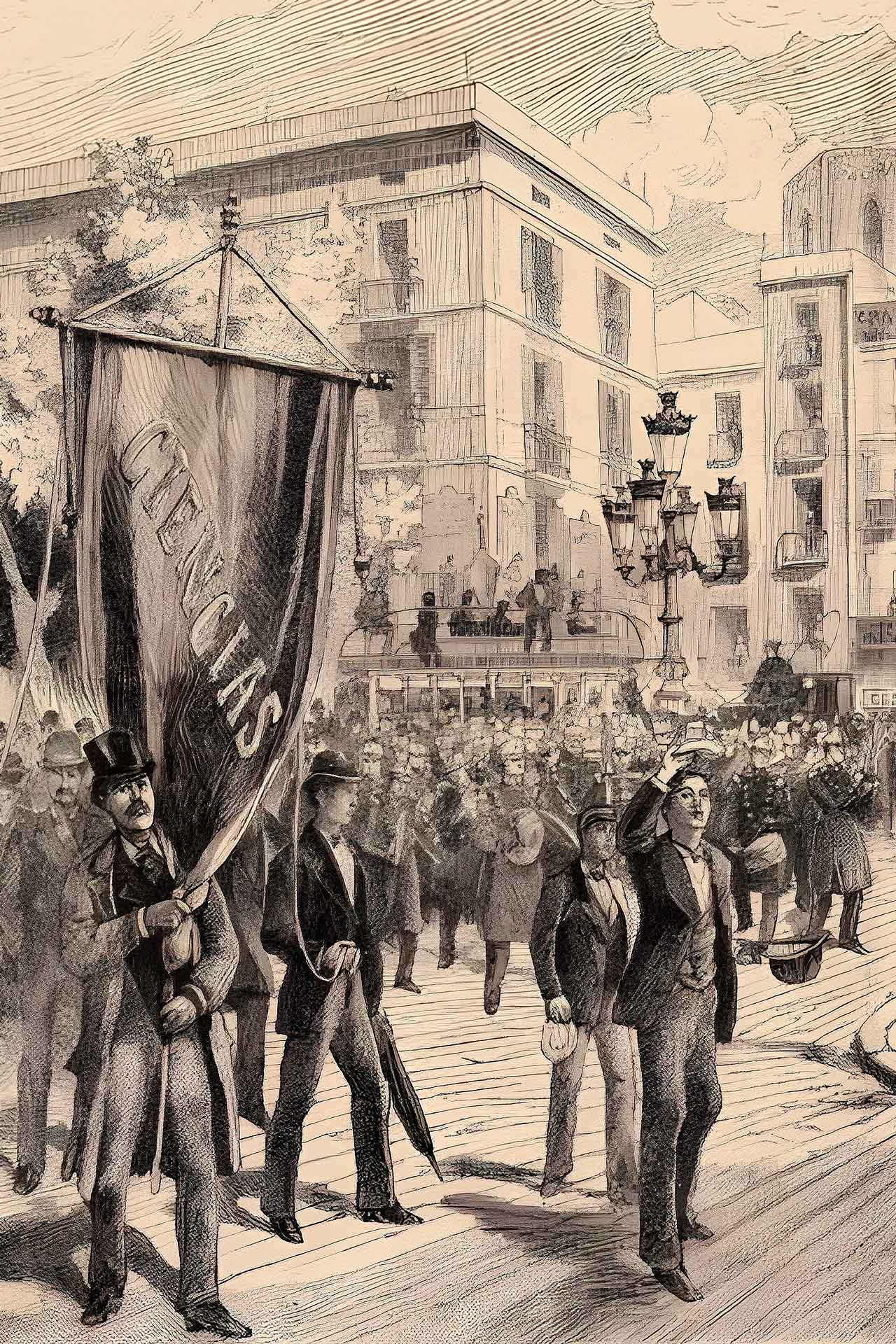

El 1º de mayo de 1890, el pueblo trabajador de España se alzó por primera vez de forma organizada y simultánea en distintas ciudades, bajo el eco de una consigna internacional: ocho horas de trabajo, ocho de descanso, ocho para vivir. En Madrid, miles de obreros —tipógrafos, albañiles, curtidores, impresores, carpinteros— tomaron la calle con la dignidad en alto y el hambre a cuestas. Fue una jornada de civismo y de fuego contenido, de palabras que ardían sin romper la paz.

Ese día, Pablo Iglesias alzó la voz desde la tribuna de un mitin socialista y nombró con crudeza la realidad que compartían millones: “Somos esclavos modernos”¹. El viejo sueño ilustrado de la emancipación humana tenía ahora rostro de obrero y nombre de jornada laboral. Y mientras unos reclamaban reformas, otros —los anarquistas— apostaban por la ruptura. Uno de ellos gritó desde el Liceo Ríus: “No pedimos. Tomamos. Es nuestro.”

La prensa liberal trató de entender lo que había visto. El diario El País escribió, entre incrédulo y admirado: “El pueblo es un gran espiritualista: tiene el espiritualismo del hambre.”²

Y mientras las multitudes hablaban en la calle, desde los templos discretos de la ciudad, la masonería republicana observaba. El Gran Oriente Ibérico escuchó el rugido del cuarto estado… y respondió. Comenzaba, sin saberlo, una de las páginas más complejas en la relación entre masonería y movimiento obrero.

Una España al borde de sí misma

La Regencia de María Cristina gobernaba un país con heridas mal cerradas. La revolución liberal había transformado el paisaje político, pero no había aliviado el hambre ni la desigualdad. A finales del siglo XIX, España era un país donde la industrialización avanzaba a trompicones, donde las leyes apenas tocaban la vida real de los obreros, y donde la política se repartía en turnos pactados entre liberales y conservadores.

En ese contexto, las reformas impulsadas por Sagasta —como la Ley de Asociaciones de 1887— permitieron que partidos y sindicatos obreros comenzaran a organizarse. El PSOE había nacido en 1879; la UGT, en 1888. Pero la calle seguía siendo el único parlamento posible para muchos. Y así, el 1º de mayo de 1890, España se sumó por primera vez a la jornada internacional de lucha obrera convocada por la Segunda Internacional desde París. Ese día marcó el primer cruce real entre masonería y movimiento obrero, aunque de forma aún tímida.

Los protagonistas del día nuevo

En Madrid, miles de trabajadores acudieron a la cita. Albañiles, tipógrafos, carpinteros, curtidores, impresores. Llegaron desde los barrios humildes, de talleres y fábricas, convocados por la promesa de justicia y por un rumor creciente que venía de Europa: el rumor de que otro mundo era posible si el pueblo aprendía a marchar unido. Portaban pancartas, llevaban a sus hijos de la mano, hablaban en susurros encendidos. No eran revolucionarios por vocación, sino por necesidad.

Los actos fueron diversos y reveladores. En el parque del Buen Retiro, alrededor de 10.000 personas se manifestaron de forma pacífica y ordenada. Fue un evento vigilado pero no reprimido, apoyado discretamente por autoridades que intuían el cambio. Aquella escena, insólita hasta entonces, reveló que el cuarto estado podía actuar con más dignidad y disciplina que muchos de sus gobernantes. Fue también un momento de esperanza: por un día, el obrero no fue visto como una amenaza, sino como sujeto político.

Aquella jornada condensó todos los matices del movimiento obrero: la urgencia y la estrategia, la rabia y la esperanza. Fue una muestra del alma colectiva que nacía. La masonería, aún distante, comenzaba a comprender que algo irrepetible se estaba gestando.

”Mientras las multitudes hablaban en la calle, desde los templos discretos de la ciudad, la masonería republicana observaba.”

Masonería y movimiento obrero: el Gran Oriente Ibérico toma la palabra

El Boletín de Procedimientos del Gran Oriente Ibérico, obediencia masónica republicana y politizada, dedicó ocho artículos a los acontecimientos del Primero de Mayo. Su tono era complejo: admiración por la dignidad del obrero, crítica al discurso revolucionario, defensa férrea de la libertad frente a la injerencia del Estado.

Se elogió la organización y el civismo de los manifestantes, su carácter internacionalista, su fuerza sin violencia. Se condenó, sin embargo, el uso de la amenaza, la exaltación de la anarquía y la figura de Pablo Iglesias, a quien el redactor masónico acusó de vivir de las cuotas del proletariado.

Pero el mensaje esencial era otro: el obrero, decía el Boletín, es el “elemento esencial de la sociedad”. Y la libertad —no el miedo, ni el Estado, ni la violencia— debía ser su instrumento de emancipación. En esas páginas se dibuja con claridad la posición del Gran Oriente Ibérico en un momento clave para la relación histórica entre masonería y movimiento obrero: respeto mutuo, distancia ideológica y una apuesta por el civismo frente al caos.

Libertad y justicia: la encrucijada masónica

Uno de los argumentos más reveladores del Boletín fue su oposición a la intervención del Estado para regular la jornada laboral. Los masones advertían que si el Estado podía imponer ocho horas de trabajo, también podría vigilar el uso del tiempo libre, reglamentar la vida privada, convertirse en tirano.

“No queremos que el Estado nos proteja si luego va a vigilarnos”, venían a decir. “Usad la libertad, asociaros, manifestaros, organizad sociedades de resistencia… pero no entreguéis vuestra alma al poder que puede volverse contra vosotros.”

Era un mensaje profundamente liberal, casi romántico, que creía en el progreso individual y en la acción moral como vía de reforma. Era también, quizás, un mensaje desconectado del nuevo sujeto social que había nacido aquel día en las calles. En esto se abría otra brecha entre masonería y movimiento obrero, una que no se resolvería fácilmente.

El pueblo habló. La masonería escuchó

La masonería del Gran Oriente Ibérico aplaudió a los obreros, pero no supo cómo caminar con ellos. Les tendió la mano, sí, pero lo hizo desde una altura simbólica, como quien ofrece consejo más que alianza. Propuso educación, civismo, acción municipal. Les pidió que confiaran en la libertad, pero sin entender del todo que la libertad, cuando se nace sin nada, no siempre basta.

Y sin embargo, en sus páginas hay más que distancia. Hay asombro. Hay respeto. Hay una conciencia clara de que el mundo estaba cambiando. Por debajo de la crítica a Iglesias o al anarquismo, late una inquietud profunda, casi iniciática: que el espíritu de rebelión no era una amenaza externa, sino el reflejo de una injusticia interior. Esa grieta entre principio y realidad es quizá el punto más revelador de la relación histórica entre masonería y movimiento obrero.

Fraternidad interrumpida: el abismo entre el ideal y el pueblo

Porque si el trabajo es digno, si todos los seres humanos son iguales en derechos y deberes, si la libertad no es privilegio sino piedra angular del Templo, ¿cómo no iba a estremecerles el grito de los que aún vivían encadenados?

Así lo reconocía, con crudeza y lucidez, el Boletín de Procedimientos del Gran Oriente Ibérico en mayo de 1890:

“Una sociedad que mira como enemigo al obrero, el elemento más esencial de ella, se aterra ante la protesta probable del eterno desvalido, y para calmar sus remordimientos, le entrega la limosna y le niega la justicia.”

Ese día, el cuarto estado amaneció. Y aunque las logias no marcharan con él, supieron que el tiempo del silencio había terminado. Desde sus columnas, tomaron nota. Y quizás, sin saberlo del todo, comenzaron también a abrir la puerta a una nueva iniciación: la de una masonería atenta al movimiento obrero y al clamor de la justicia social.